皆さんこんにちは、デザインウォール設計事務所です^^

本日は“構造安全性の確認方法”の中の①構造計算(許容応力度計算)についてより詳しく解説します。

ぜひ参考にしていただけたらと思います☝🏻

木造住宅における構造の安全性を確認方法は、「3通り」あります。

①構造計算(許容応力度計算など)

②性能表示計算(耐震等級、耐風等級など)

③仕様規定(壁量計算、四分割法、N値計算など)

です。

※壁量計算、四分割法、N値計算等は構造計算と言わず、 許容応力度計算以上のものを構造計算と言うのが構造において一般的です。

今回は①構造計算(許容応力度計算)に焦点を当て解説していきます。

許容応力度計算とは、建物の安全性を確認するための構造計算の一種で、建物の各部材(柱、梁、基礎等)にかかる応力(軸力、せん断力、曲げによる応力)をそれぞれ計算するものです。

許容応力度計算を行わなければならない建築物は、建築基準法第20条より中規模木造建築物である、最高高さ13m以下、最高軒高9m以下、階数3以上、延床面積500㎡超のものが対象となります。

もちろん、計算の対象外ですが、平屋建ての住宅等も許容応力度計算を算出しても構いません。

法隆寺や多くの神社仏閣が許容応力度計算をの対象となる建物が多いです。

前回荷重の選定方法を学びましたので、今回はより詳しく荷重(水平方向)を解説していきます。

まず、荷重は鉛直方向、水平方向に5つ働きます。

鉛直方向に働く荷重3つ

1.固定荷重:建築基準法施行令第84条 (建物地震の重さ) 2.積載荷重:建築基準法施行令第85条 (家具や人の重さなど) 3.積雪荷重:建築基準法施行令第86条 (雪の重さ)

水平方向に働く荷重2つ

4.地震力 :建築基準法施行令第87条 5.台風 :建築基準法施行令第88条 (風圧力)

前回の算定及び建築基準法施行令より荷重を調べることができます。

早速詳しく水平荷重を見ていきましょう。

4.地震力はQ=W×Ciで求められます。

式自体はシンプルで、簡単ですので、今回はその内訳をみていきます。

内訳

Wとは、当該階が支えている部分の固定荷重と積載荷重の和です。 ※多雪地域の場合は積雪荷重を加えるものとする。

Ciとは層せん断力係数です。

Ci=Z×Rt×Ai×Coで求められます。

Z :地震地域係数。昭55年建告1793号で定められた数値 Rt:振動特性係数。昭55年建告1793号第2に定められている方法で計算する が、高さが13m以下の木造は1.0となる。 Ai:層せん断力分布係数。下式によって計算する。 Ai=1+(1/√αiーαi)×2T/(1+3T) αi:建築物のAiを算出しようとする高さの部分が支える部分の固定荷重と積載荷重との和(令第86条第2項ただし書の規定によって特定行政庁が指定する多雪区域においては、さらに積載荷重を加えるものとする。以下同じ。)を当該建築物の地上部分の固定荷重と積載荷重との和で除した数値。 T(s):建物の固有周期。木造の場合、T=0.03×h。ここでh(m)は、当該建築物の高さ(軒高と最高高さの平均で表す。) Co:標準せん断力係数。令88条第2項により、0.2以上とする。ただし、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準(昭55建告1793号第4で、第3種地盤に該当する)に基づいて規則で指定する区域については、0.3以上とする。

一戸建の住宅はよくCi=0.2の定数として計算するケースが多いです。 つまりWが大きい程、地震力が大きなくなります。

まとめると、建物が重い程その重さの0.2倍分地震力が加わるということになります。

次は、台風(風圧力)を見ていきます。

5.台風(風圧力)はQwi=q×Σ(Cf×Awi)で求めることができます。

内訳をみていきましょう。

内訳

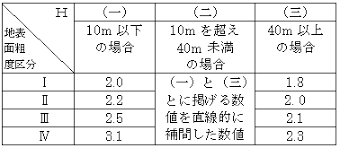

q:速度圧(N/㎡)。(2.2.2.2)式で計算する。 q=0.6EVo^2 E:E=Er^2×Gf Gf:ガスト影響係数。地表面粗度区分に応じて表2.2.2.1に掲げる数値。 Er:平均風速の高さ方向の分布を表す係数で、 H≦ZbのときEr=1.7(Zb/Zg)^α H>ZbのときEr=1.7(H/Zg)^α H:建築物の高さと軒の高さとの平均(m) Zb:地表面粗度区分に応じて表2.2.2.1に掲げる数値。 Zg:地表面粗度区分に応じて表2.2.2.1に掲げる数値。

Vo:平12建告1454号第二に定める風速(m/s) Cf:風力係数。(2.2.2.5)式で計算する。ただし、勾配面(屋根面)を鉛直面(壁面)とみなしても良い。 Cf=Cpe-Cpi Cpe:閉鎖型および開放型の建築物の外圧係数。(平12建告14554号第三)Cpi :閉鎖型および開放型の建築物の内圧係数。(平12建告14554号第三) Awi:i階の見付面積(㎡)で、i階の床高+1.35mより上の見付面積の和とする。

以上で風圧力は算定が可能です。いろんな考え方や計算式があるので複雑になりがちですが、一つ一つ丁寧に行えば算出は行えます。

※一部資料グラフ等は構造塾、ホームズ君等から参照しています。

以上、構造安全性の確認方法 ~①構造計算(許容応力度計算)概要~ についてのご紹介でした。

いかがだったでしょうか?

デザインウォール設計事務所のブログやSNSをこれからもよろしくお願いします。😊

この投稿をInstagramで見る