皆さんこんにちは、デザインウォール設計事務所です^^

本日は“構造安全性の確認方法”の中の①構造計算(許容応力度計算)の概要についてより詳しく解説します。

ぜひ参考にしていただけたらと思います☝🏻

木造住宅における構造の安全性を確認方法は、「3通り」あります。

①構造計算(許容応力度計算など)

②性能表示計算(耐震等級、耐風等級など)

③仕様規定(壁量計算、四分割法、N値計算など)

です。

※壁量計算、四分割法、N値計算等は構造計算と言わず、 許容応力度計算以上のものを構造計算と言うのが構造において一般的です。

今回は①構造計算(許容応力度計算)に焦点を当て解説していきます。

許容応力度計算とは、建物の安全性を確認するための構造計算の一種で、建物の各部材(柱、梁、基礎等)にかかる応力(軸力、せん断力、曲げによる応力)をそれぞれ計算するものです。

許容応力度計算を行わなければならない建築物は、建築基準法第20条より中規模木造建築物である、最高高さ13m以下、最高軒高9m以下、階数3以上、延床面積500㎡超のものが対象となります。

法隆寺や多くの神社仏閣がこれに該当するものが多いです。

許容応力度計算を行う際に大事になるのが荷重の算定になります。荷重の算定が不誠実だと住宅の安全性を損なう可能性があります。

荷重には鉛直方向に働く荷重が3つ、水平方向に働く荷重が2つあります。合計で5つの荷重が建物に働くことになります。許容応力度計算はこれらをまとめて計算していきます。

今回は概要ですので荷重の算定方法まで示します。

鉛直方向に働く荷重3つ

1.固定荷重(建物地震の重さ) 2.積載荷重(家具や人の重さなど) 3.積雪荷重(雪の重さ)

水平方向に働く荷重2つ

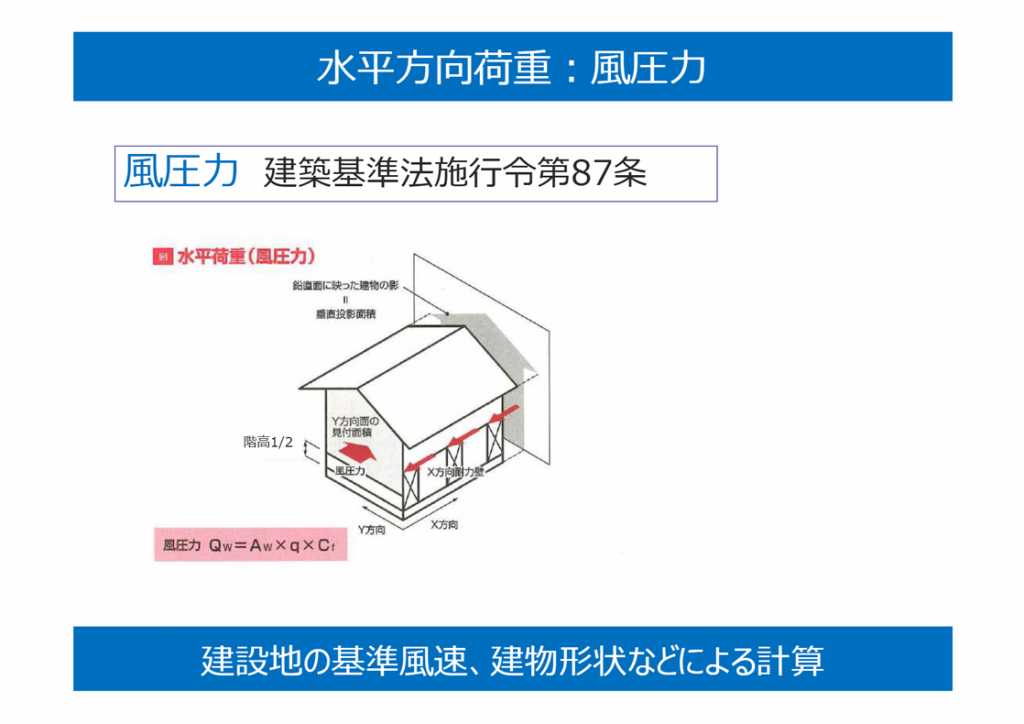

4.地震力 5.台風(風圧力)

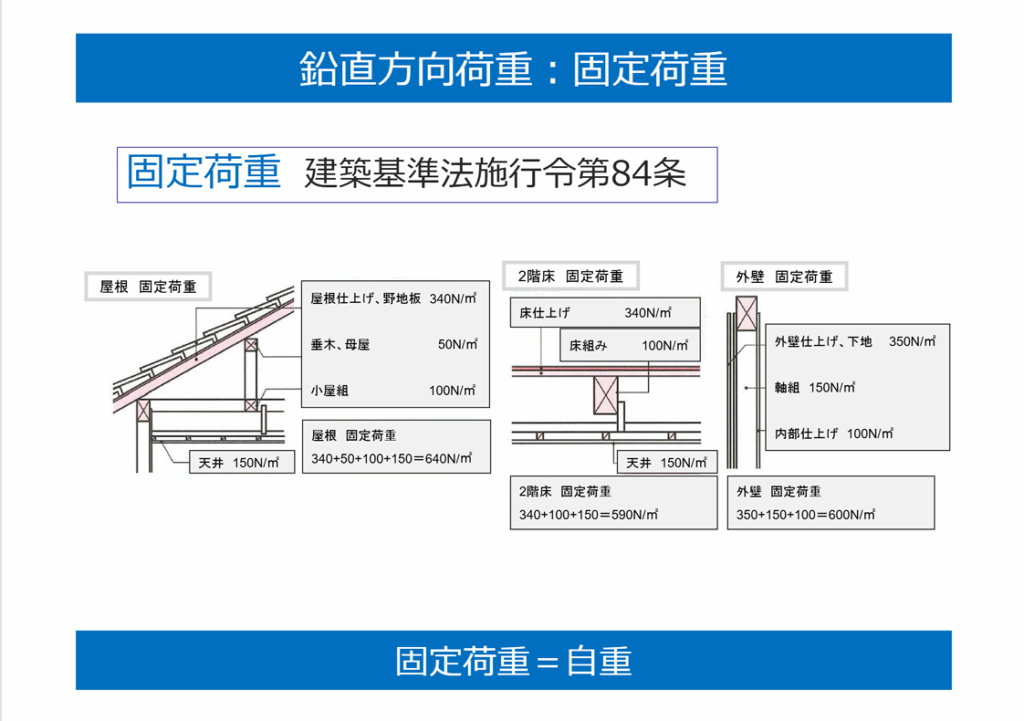

1.固定荷重の算定方法

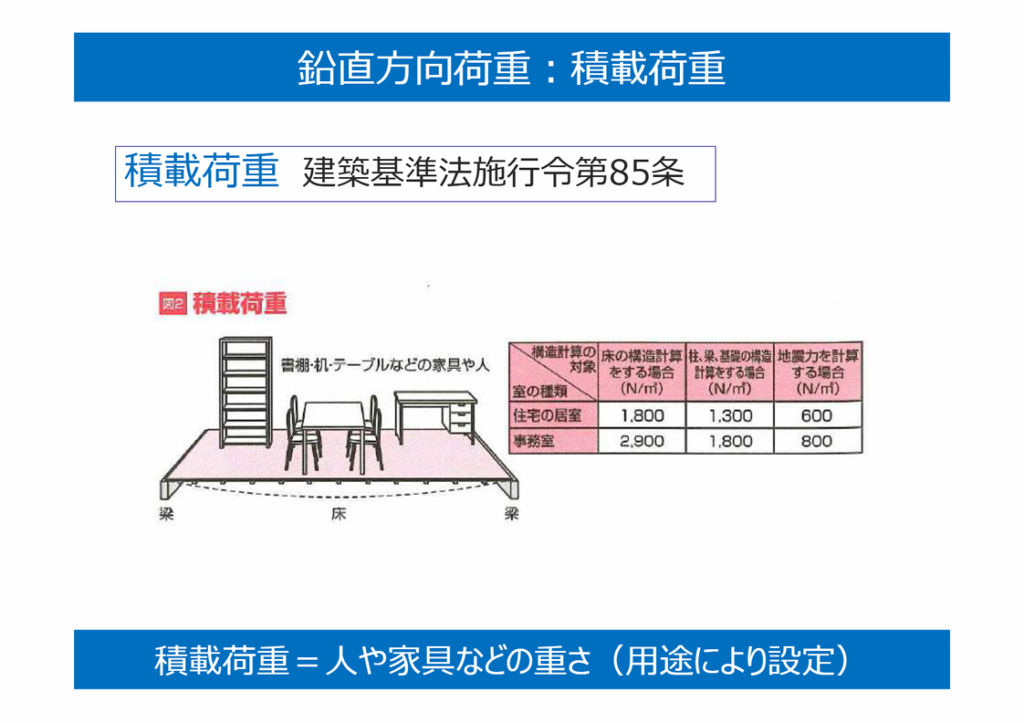

2.積載荷重の算定方法

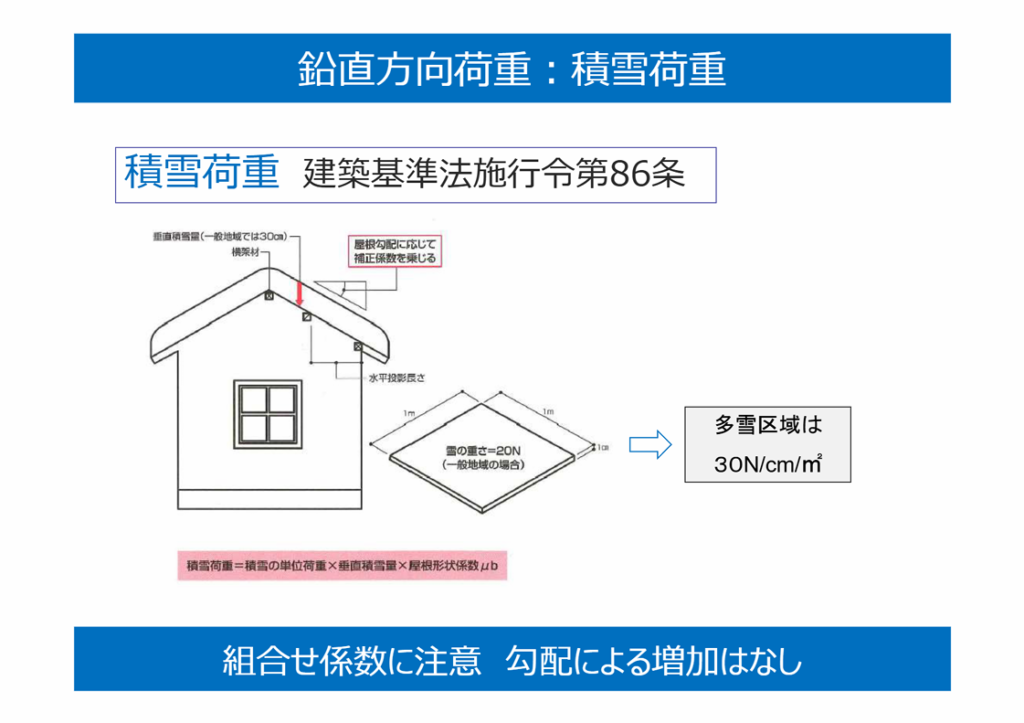

3.積雪荷重の算定方法

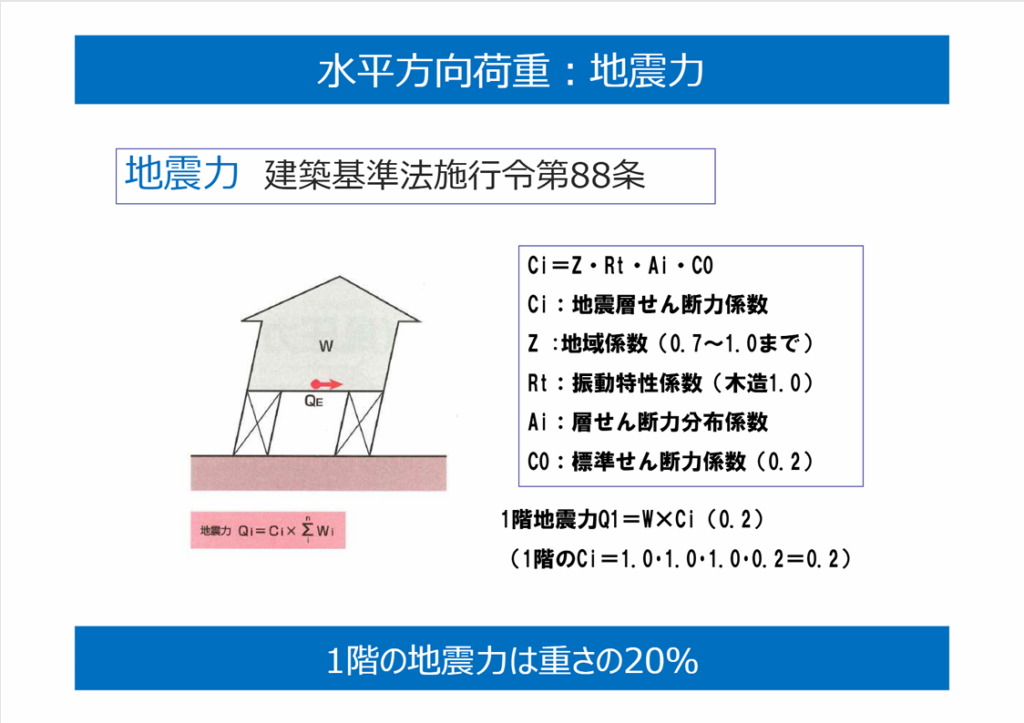

4.地震力荷重の算定方法

5.風圧力荷重の算定方法

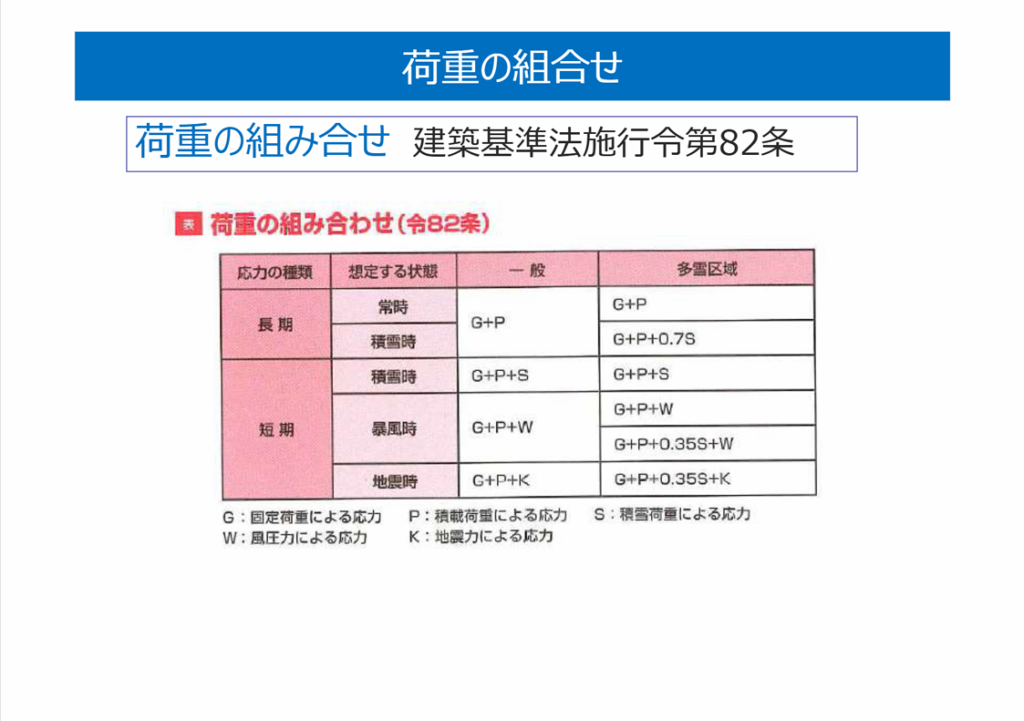

最後に。荷重の組み合わせ

これで荷重の算定は終わりです。

※構造塾、ホームズ君等から参照しています。

以上、構造安全性の確認方法 ~①構造計算(許容応力度計算)概要~ についてのご紹介でした。

いかがだったでしょうか?

デザインウォール設計事務所のブログやSNSをこれからもよろしくお願いします。😊