皆さんこんにちは、デザインウォール設計事務所です^^

本日は前回に続き“構造安全性の確認方法”の中の③仕様規定(四分割法)についてより詳しく解説します。 通し番号順ではありませんが、

ぜひ参考にしていただけたらと思います☝🏻

木造住宅における構造の安全性を確認方法は、「3通り」あります。

①構造計算(許容応力度計算など)

②性能表示計算(耐震等級、耐風等級など)

③仕様規定(壁量計算、四分割法、N値計算など)

です。

※壁量計算、四分割法、N値計算等は構造計算と言わず、 許容応力度計算以上のものを構造計算と言うのが構造において一般的です。

今回は③の四分割法に焦点を当て解説していきます。

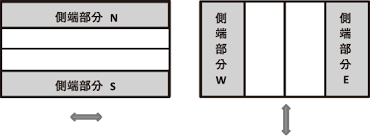

四分割法とは、2000年に法改正された項目の一つで、建物の各階、東西・南北方向の長さを4等分し、その側端部分にある壁量の充足率とバランスをチェックしていくものです。 判定目標としては、側端部分の存在壁量が地震力・風圧力の必要壁量以上であることを前提に壁量充足率または壁率比のどちらかの条件をクリアすれば良いとされています。

壁量計算は建物にどれだけ存在壁量があるかを検討しましたが、それがバランスよく配置されていないと建物のバランスが悪くなり、地震力等により、家全体がねじれてしまう現象が起きます。

この写真のように一辺に大きな開口があると家がねじれて倒壊する恐れがあります。

これらを防ぐにはバランスよく存在壁量(耐力壁)を配置する必要があります。

人は片足で立つより、両足を広げてずっしりと構えていた方が安定し倒れることは少ないと思います。そのため家もバランスが大事なのです。

バランスのチェック方法(四分割法)

〇チェック1:充足率>1.0

充足率=側端部分の存在壁量/側端部分の必要壁量

〇チェック2:壁率比≧0.5

壁率比=小さい方の壁量充足率/大きい方の壁量充足率

※構造塾、ホームズ君等から参照しています。

以上、構造安全性の確認方法 ~③仕様規定(四分割法)~についてのご紹介でした。

いかがだったでしょうか?

デザインウォール設計事務所のブログやSNSをこれからもよろしくお願いします。😊

この投稿をInstagramで見る